建築08 ビザンツ建築 - ART+LOGIC=TRAVEL [旅を考えるweb]

世界遺産と建築08 ビザンツ建築/ビザンチン建築

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」では世界遺産を通して世界の建築の基礎知識を紹介します。

なお、本シリーズはほぼ毎年更新している以下の電子書籍の写真や文章を大幅に削ったダイジェスト記事となっています。

■電子書籍『世界遺産で学ぶ世界の建築 ~海外旅行から世界遺産学習まで~』

1.古代、ギリシア・ローマ、中世編 2.近世、近代、現代編

3.イスラム教、ヒンドゥー教編 4.仏教、中国、日本編

詳細は "shop" をご参照ください。

第8回はビザンツ建築/ビザンチン建築の基礎知識を紹介します。

ビザンツ建築、特に教会堂の特徴の一例は以下です。

- 初期はバシリカ、後にはギリシア十字式の平面プランを持つ

- ペンデンティブ・ドームを持つ

- イコンで覆われている

* * *

<ビザンツ建築/ビザンチン建築>

■バシリカ、バシリカ式教会堂

ゲルマン人を中心とする民族大移動の圧力を受けたローマ皇帝テオドシウス1世は、国をひとつにまとめることは難しいと考えて帝国を東西に分けてふたりの息子に与えました。

ミラノ(後にラヴェンナ)を首都とする西ローマ帝国と、コンスタンティノープル(旧名ビザンティオン。現在のイスタンブール)を首都とする東ローマ帝国=ビザンツ帝国です。

しかしながら西ローマ帝国はゲルマン人の侵入を防げず、476年に滅亡してしまいます。

一方、ビザンツ帝国は1453年の滅亡まで1,000年以上にわたって存続します。

ローマ帝国末期に起こった大きな変化がキリスト教の公認です。

ローマ帝国は長きにわたってキリスト教を弾圧してきましたが、皇帝コンスタンティヌス1世が313年のミラノ勅令で公認し、テオドシウス1世が380年に国教化し、392年にはキリスト教以外の宗教が禁止されました。

当初、キリスト教徒たちは「バシリカ」と呼ばれる集会所に集まってミサや集会を行いました。

もともとバシリカは体育館のような長方形のホールで、集会や裁判・商取引などが行われていました。

やがてキリスト教徒が集う場所になったため、教皇が認めた教会堂をバシリカということもあります。

バシリカの中央のホールを「身廊(しんろう。ネイブ)」、身廊の両側の廊下を「側廊(アイル)」と呼び、側廊が身廊の両側に1列ずつあるものを三廊式、側廊が2列ずつであれば五廊式、側廊がないバシリカを単廊式といいます。

また、半球形の「アプス(後陣)」を身廊から張り出させ、演壇や代表者の座席、教会堂では至聖所として主祭壇が置かれてバシリカの中心となりました。

■モザイク、フレスコ

ビザンツ時代のキリスト教会堂で著しく発達した装飾芸術が「モザイク」と「フレスコ」です。

モザイク画は石やガラス・貝殻・磁器・陶器などの小片を貼り合わせて描いた絵や模様で、色の劣化がないことから「永遠の絵画」と呼ばれます。

メソポタミアの時代からありましたが、これを芸術の域にまで高めたのがビザンツ美術で、特にビザンツ帝国の首都コンスタンティノープル①や「モザイクの都」ラヴェンナ②で花開きました。

一方、フレスコ画は壁に漆喰を塗り、生乾きのうちに顔料(着色に用いる粉末)で絵や模様を描いたもので、漆喰の中に色が浸透するため淡い代わりに汚れや傷に強く、絵が長持ちします。

比較的手軽であるため多くの教会堂で使用されており、トルコ・カッパドキア③の岩窟教会やメテオラ④の断崖上の教会のような秘境の教会堂でも採用されています。

※①世界遺産「イスタンブール歴史地域(トルコ)」

②世界遺産「ラヴェンナの初期キリスト教建築物群(イタリア)」

③世界遺産「ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群(トルコ)」

④世界遺産「メテオラ(トルコ)」

■集中式バシリカ

バシリカは一般的に細長い長方形をしていましたが、円や正多角形で築かれることもありました。

このように中心を持つ均整の取れた平面プランを「集中式(有心式)」といいます。

ローマ時代、集中式はローマのパンテオン※のように主に神殿や廟(マウソレウム)・記念堂(マルティリウム)といった宗教建造物に用いられましたが、キリスト教が広まると教会建築にも採用されるようになりました。

集中式は教会建築の中でも特に廟や記念堂に用いられますが、これは東洋でも同じで世界的な傾向です。

※世界遺産「ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂(イタリア/バチカン共通)」

■ドーム・バシリカ、スキンチ、ペンデンティブ

ローマ時代に発達したドームですが、ドームは一般的に円形や円に近い多角形の建物の上部に架けられるものでした。

これをバシリカに組み込んだのが「ドーム・バシリカ(円蓋式バシリカ)」です。

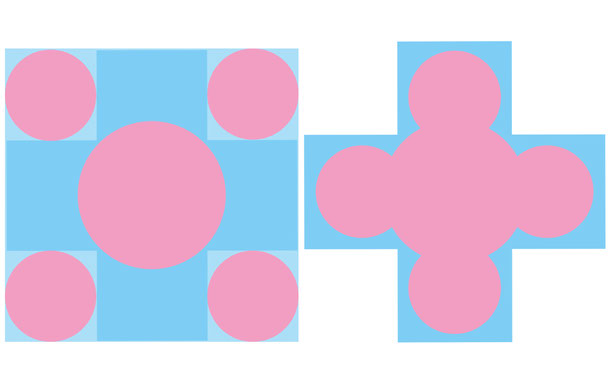

ただ、ドームは円形の平面、バシリカは四角形の平面を持つため、これを接続するためには特殊な処理が必要です。

そのために、当初は四角形のそれぞれの角にアーチ(スキンチ・アーチ)を架けて多角形にし、円に近づけることで接続しました。

これを「スキンチ(入隅迫持/トロンプ)」といいます。

スキンチをさらに進化させたのが「ペンデンティブ(穹隅)」です。

ペンデンティブはドームの下に斜めに湾曲した大きな4つのアーチを架けて支えるもので、こうして支えられたドームを「ペンデンティブ・ドーム」と呼びます。

4本の柱でドームを支えることのできるペンデンティブの発明により、ドームはどのような平面プランの建物にも設置することができるようになっただけでなく、壁を最小限に抑えることで広くて明るい内部空間を実現しました。

神は光であり、天上におわすものと考えられました。

ドームの真円は天を示し、ドームの周囲から光を入れ込むことで神の姿を表現しました。

こうしてキリスト教の教会堂では柱でドームを持ち上げる建築様式が普及していきます。

■ビザンツ建築の最高峰、ハギア・ソフィア大聖堂/アヤソフィア

ペンデンティブを駆使したビザンツ建築の最高峰が537年に完成したハギア・ソフィア大聖堂、現在のアヤソフィア①です。

アヤソフィアは平面82×73m・高さ55mのクロス・ドーム・バシリカで、中央に直径30.8~31.9mの大ドームが据えられています(ドームは重さのため変形してやや楕円形となっています)。

大きさではローマのパンテオン②に劣りますが、壁で支えられたパンテオンに対し、柱で支えられた史上最大のドームとなりました。

ビザンツ帝国1,000年超の歴史の中で、これを超えるドームが築かれることはありませんでした。

こうした巨大なドーム建築を復活させたのがビザンツ帝国を滅ぼしたオスマン帝国です。

オスマン帝国の王や貴族・建築家たちは大聖堂のあまりの巨大さに圧倒され、これを超えるモスクを建設することを悲願としたといいます。

これを成し遂げたのが天才建築家ミマール・スィナンです。

アヤソフィアを範としてシェフザーデ・モスク①やスレイマニエ・モスク①などを建設し、ついにセリミエ・モスク③で直径31.5mの真円ドームを完成させて、わずかながら平均的な大きさと形状でアヤソフィアのドームを上回って見せました。

セリミエ・モスクの完成は1575年なので、アヤソフィアを超えるのに1,000年以上を費やしたことになります。

※①世界遺産「イスタンブール歴史地域(トルコ)」

②世界遺産「ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂(イタリア/バチカン共通)」

③世界遺産「セリミエ・モスクと複合施設群(トルコ)」

■ギリシア十字式クロス・ドーム・バシリカ、内接十字式と独立十字式

「十字(クロス)」は十字架刑に処せられたイエスの象徴であり、死を克服した復活のしるしでもあります。

十字架はイエスやマリアの聖像とともにキリスト教のシンボルとなり、ゲルマン人への宣教に利用されました。

やがて教会堂にもこの形が採用され、縦・横ふたつの長方形を中央で重ねた十字形の平面プランを持つ「クロス・ドーム・バシリカ(十字式バシリカ)」が広がっていきます。

ビザンツ建築の十字形は縦軸と横軸の長さが等しい「+」形の「ギリシア十字」で、線対称・点対称で集中式となっています。

このギリシア十字の平面プランは正教会の教会堂に普及していくのに対し、縦軸が長く横軸が短い「†」形の十字形は「ラテン十字」と呼ばれ、こちらはローマ・カトリックの教会堂に採用されていきます。

ギリシア十字形にも2種類あって、そのまま十字形であるものを「独立十字式(フリー・スタンディング・クロス式)」といいます。

これに対し、正方形の平面プランの内部に十字形が組み込まれているものを「内接十字式(クロス・イン・スクエア式)」と呼びます。

■オニオン・ドーム/タマネギ・ドーム

1054年に教皇とコンスタンティノープル総主教が互いを破門して、バチカン①の教皇庁を中心とするローマ・カトリックと、コンスタンティノープル②の総主教庁を中心とする正教会は完全に分裂します(シスマ)。

これ以降、おおよそ西欧・中欧・南欧西部・北欧はローマ・カトリック、東欧・南欧東部・小アジアは正教会の下に入ることになります。

東欧やバルカン半島でメインストリームとなったのはビザンツ帝国で生まれたギリシア十字式(特に内接十字式)のクロス・ドーム・バシリカでした。

現在のウクライナ・ベラルーシ・ロシア周辺のルーシ国家で高い塔を持つ様式が流行し、正方形の平面プランに塔が並び立ち、多数のドームを掲げる独特の意匠が完成します。

そこで生まれたのが塔よりも広い幅を持ち、下部がすぼまった「オニオン・ドーム(タマネギ・ドーム)」です。

※①世界遺産「バチカン市国(バチカン)」

②世界遺産「イスタンブール歴史地域(トルコ)」

* * *

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」、第9回はロマネスク建築を紹介します。

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]