建築06 ギリシア建築 - ART+LOGIC=TRAVEL [旅を考えるweb]

世界遺産と建築06 ギリシア建築

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」では世界遺産を通して世界の建築の基礎知識を紹介します。

なお、本シリーズはほぼ毎年更新している以下の電子書籍の写真や文章を大幅に削ったダイジェスト記事となっています。

■電子書籍『世界遺産で学ぶ世界の建築 ~海外旅行から世界遺産学習まで~』

1.古代、ギリシア・ローマ、中世編 2.近世、近代、現代編

3.イスラム教、ヒンドゥー教編 4.仏教、中国、日本編

詳細は "shop" をご参照ください。

第6回はギリシア建築の基礎知識を紹介します。

ギリシア建築、特にギリシア神殿の特徴の一例は以下です。

- オーダーを持つ(柱と梁が石造である)

- 周囲を柱が囲っている(周柱式である)

* * *

<プレ・ギリシア建築>

■ピラミッドから多柱建築へ

古代エジプトでピラミッドが築かれていたのは古王国時代(紀元前2700~前2200年前後)に限られます。

中王国時代(紀元前2100~前1800年)に首都がメンフィス①からテーベ②に遷り、さらに新王国時代(紀元前1600~前1000年)に入ると王墓はナイル川西岸の死者の町=ネクロポリスの「王家の谷」の地下深くに埋葬されるようになりました。

一方、東岸にはカルナック神殿とルクソール神殿が整備され、両神殿はスフィンクス参道で結ばれました。

神殿のエントランスには塔を並べて門とする「塔門(ピュロン)」と太陽神を祀る「オベリスク」が備えられ、神殿内はいくつもの部屋や中庭・廊下が直線上に並べられ、その間にはやはり塔門が設置されました。

神殿は切石(切り出した石のブロック)を積み上げて壁とする壁構造で、壁から木造の屋根を架けました。

特徴的なのは柱で、部屋や廊下はおびただしい数の柱が立ち並ぶ「多柱室」や「列柱廊」で、中庭は列柱に囲まれた「ペリスタイル(列柱廊を持つ中庭)」となっています。

柱や梁を石にすることで神の永遠性を表現したのでしょうが、石の梁は折れやすいため間隔が狭くなって柱が多くなってしまいます。

これを逆手にとっておびただしい数の柱を林立させて、かつてない神秘的な空間を完成させました。

柱を多用した神殿建築はメソポタミアやペルシアに広がり、ジッグラトに取ってかわります。

※①世界遺産「メンフィスとその墓地遺跡-ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯(エジプト)」

②世界遺産「古代都市テーベとその墓地遺跡(エジプト)」

③世界遺産「アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群(エジプト)」

* * *

<ギリシア建築>

■メガロン、周柱式神殿

ヨーロッパでは紀元前2500~前1200年ほどに栄えたエーゲ文明(トロイア、クレタ、ミケーネ文明)で本格的な石造神殿が誕生します。

この頃の神殿は「メガロン」と呼ばれ、レンガや石を積み上げて壁を造り(組積造の壁構造)、木を葺いて屋根にしたシンプルな構造で、壁には数本のピラスター(付柱。壁と一体化して屋根や壁を支える柱)が立っていました。

神殿は東を向いた一直線の平面プランで、2本の柱を立てた玄関柱廊から前室・プロナオス、神像を安置する内陣・ナオスへと続いていました(イン・アンティス様式)。

ギリシアでは紀元前7世紀頃から巨大な石造神殿の建設がはじまります。

エジプトやメソポタミアに見られる神殿建築の列柱を取り入れて、メガロンを多数の柱が取り囲む「周柱式」の神殿が一般化していきます。

神の空間を彩るためにできる限り「永遠の素材」である石を用い、本来は不要な石柱で囲むというそれまでにない演出を施すことで神秘的で明るく美しい空間を永遠に維持しようとしたのでしょう。

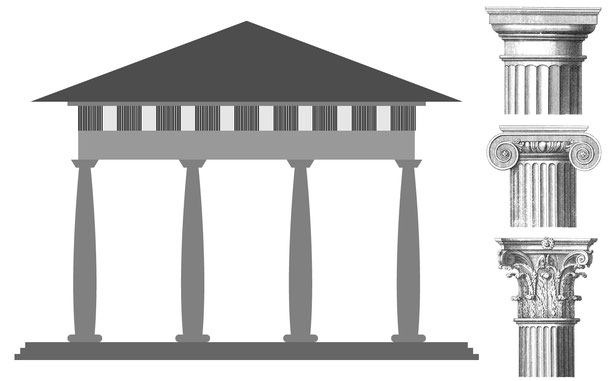

このような柱と梁の構成様式を「オーダー」といいます。

ギリシア時代以降、鉄やコンクリートが普及する近代まで、オーダーは「西洋建築の顔」でありつづけます。

■オーダー

オーダーの大まかな構成を解説しましょう。

ファサード(正面)について、石で組まれた「クレピドーマ」と呼ばれる通常3段の基壇の上に偶数本の柱を立て、柱の上に横長の厚い梁を三重に載せ、その梁の上に三角形の装飾用の石の壁を置きました。

梁部分を「エンタブラチュア」、三角部分を「ペディメント」といいます。

ペディメントは神殿の顔となる部分で、ここには神々の彫刻やレリーフが置かれました。

柱は柔らかい曲線を描く「エンタシス(胴張)」が用いられました。

表面に刻まれている溝は「フルーティング」といいます。

柱の最上部が「柱頭」で、メソポタミアやエジプト、ペルシアでは神像や動物像・植物紋などが自由に描かれましたが、ギリシアではいくつかのタイプに限定されていました(後述)。

ギリシア人たちはオーダーの構成を数学的に計算し、黄金比なども参考にもっとも美しい形を探し求めました。

そして全体の幅・柱の数・柱の直径・柱の高さ・柱頭の大きさと形・エンタブラチュアの幅などの比が厳密に定められ、至高の3つのオーダー=3大オーダーを完成させました。

■ドーリア式オーダー/ドリス式オーダー

ギリシアのペロポネソス半島やイタリア半島南部で発達したオーダーが「ドーリア式オーダー」あるいは「ドリス式オーダー」です。

柱の下部の直径と高さの比はだいたい1:6で、全体は低く、柱は太く、柱間(柱と柱の間)が狭く、ズングリとした男性的で荘重な意匠です。

装飾は簡素で、柱頭はほとんど装飾のないシンプルなものとなっています。

ドーリア式最高傑作といわれるのがアテネのパルテノン神殿※です(イオニア式の要素も加えられています)。

パルテノン神殿ではファサードの四角形が黄金長方形(長辺:短辺がおおよそ1:1.618の長方形)であるなど黄金比を多用しているうえに、さまざまな視覚矯正を行っています。

たとえば柱間は外側ほど広く、基壇は中央がやや盛り上がり、外側の柱はわずかに内側に傾いています。

こうした微妙な調整「リファインメント」によって究極の美を目指しました。

※世界遺産「アテネのアクロポリス(ギリシア)」

■イオニア式オーダー

小アジア(現在トルコがあるアナトリア半島)のイオニア地方で発達したオーダーが「イオニア式オーダー」です。

柱下部の直径と高さの比はだいたい1:8から1:10で、ドーリア式に比べて柱は細く高く、柱間は広く、女性的で優美なデザインとなっています。

特徴的なのは柱頭の渦巻き装飾「ヴォリュート」で、イオニア式を見分ける目印になっています。

ギリシア・アテネのエレクテイオン※やアテナ・ニケ神殿※はイオニア式の傑作で、近くにあるパルテノン神殿※と比べると線の細さ・繊細さが際立っています。

エレクテイオンで特徴的なのが「カリアティード」と呼ばれる6体の女人像柱が立ち並ぶ南ポーチです。

ギリシア建築ではこのように女性をかたどった柱=カリアティードがしばしば用いられました(男性像の場合はアトランティスといいます)。

※世界遺産「アテネのアクロポリス(ギリシア)」

■コリント式オーダー

紀元前5世紀頃、アテネで発達したオーダーが「コリント式オーダー」です。

柱下部の直径と高さの比は最大1:10とイオニア式と同様ながら、柱頭が細く装飾が繊細で、華麗なデザインとなっています。

柱頭には「アカンサス」と呼ばれる植物の葉が彫り込まれています。

最古のコリント式柱頭を採用しているのがバッサイのアポロ・エピクリオス神殿①ですが、グルリと取り巻く周柱はドーリア式で、内陣の柱がコリント式となっています。

コリント式はギリシア時代よりもローマ時代に花開いた様式で、イタリア・ローマのパンテオン②やレバノン・バールベックのバッカス神殿③をはじめ、ローマ遺跡でしばしば見られます。

※①世界遺産「バッサイのアポロ・エピクリオス神殿(ギリシア)」

②世界遺産「ローマ歴史地区、教皇領とサン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ大聖堂(イタリア/バチカン共通)」

③世界遺産「バールベック(レバノン)」

* * *

シリーズ「世界遺産で学ぶ世界の建築」、第7回はローマ建築を紹介します。

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]

ART+LOGIC=TRAVEL[旅を考えるweb]